近日,挪威航运公司MøreSjø向土耳其Gelibolu造船厂订购两艘氢动力散货船。这是全球首批氢动力散货船订单,标志着氢能技术开始应用于散货船这一主力船型市场,绿色燃料船舶的应用版图正加速扩张。

根据国际海事组织(IMO)公布的数据显示,船舶行业每年的碳排放量约为10.76亿吨,占世界二氧化碳排放总量的2.89%,并呈继续增加的趋势。在此背景下,IMO 2020限硫令及全球“双碳”目标正强力推动船舶行业加速绿色转型,由此催生了巨大的绿色船舶市场机遇。根据《中国氢能发展报告(2025)》,2024年全球氢基燃料船舶订单约200艘,占替代燃料船舶总量的39%。在全球航运业加速绿色转型的大背景下,氢、氨、绿色甲醇等绿色船舶技术正从实验室走向广阔水域,在散货船、拖轮、集装箱船、邮轮、渡轮、液货船、客滚船等船型上快速涌现,获得航运业船商青睐并取得大量订单,正广泛覆盖多种应用场景,成为航运航线上的绿色零碳动力解决方案。氢能凭借其零排放潜力,正通过氢和传统燃料混合、氢燃料电池、氢电混合等多种技术路径,迅速覆盖从内河拖轮到远洋工程船、从邮轮渡轮到大型集装箱船的广阔应用场景。这些探索与实践不仅验证了氢能在船舶领域的技术可行性,也为航运业脱碳提供了重要的零碳解决方案。

使用氢气和传统燃料的混合燃料作为船舶动力,具有对船体结构改变小、耐久性高、对氢气纯度要求低、生产成本低、易产业化等优点。为验证其可行性,业界率先把目光投向工况单一、易集中补给的港区拖轮。2023年12月,世界首艘氢动力拖船“Hydrotug1号”在比利时安特卫普港区正式投入运营,这艘氢动力拖船采用内燃机驱动,动力源为氢气和传统燃料的混合燃料,每年的减排量相当于350辆汽车的碳排放量。氢燃料电池船舶通过燃料电池将氢气与氧气转化为电能驱动船舶,全程仅产生水,具有能量转换效率高、振动噪音低、技术成熟度高等优势,成为当前船用氢能技术的主流方向之一。根据动力系统配置,可进一步分为纯氢燃料电池船和氢电混合船两类。

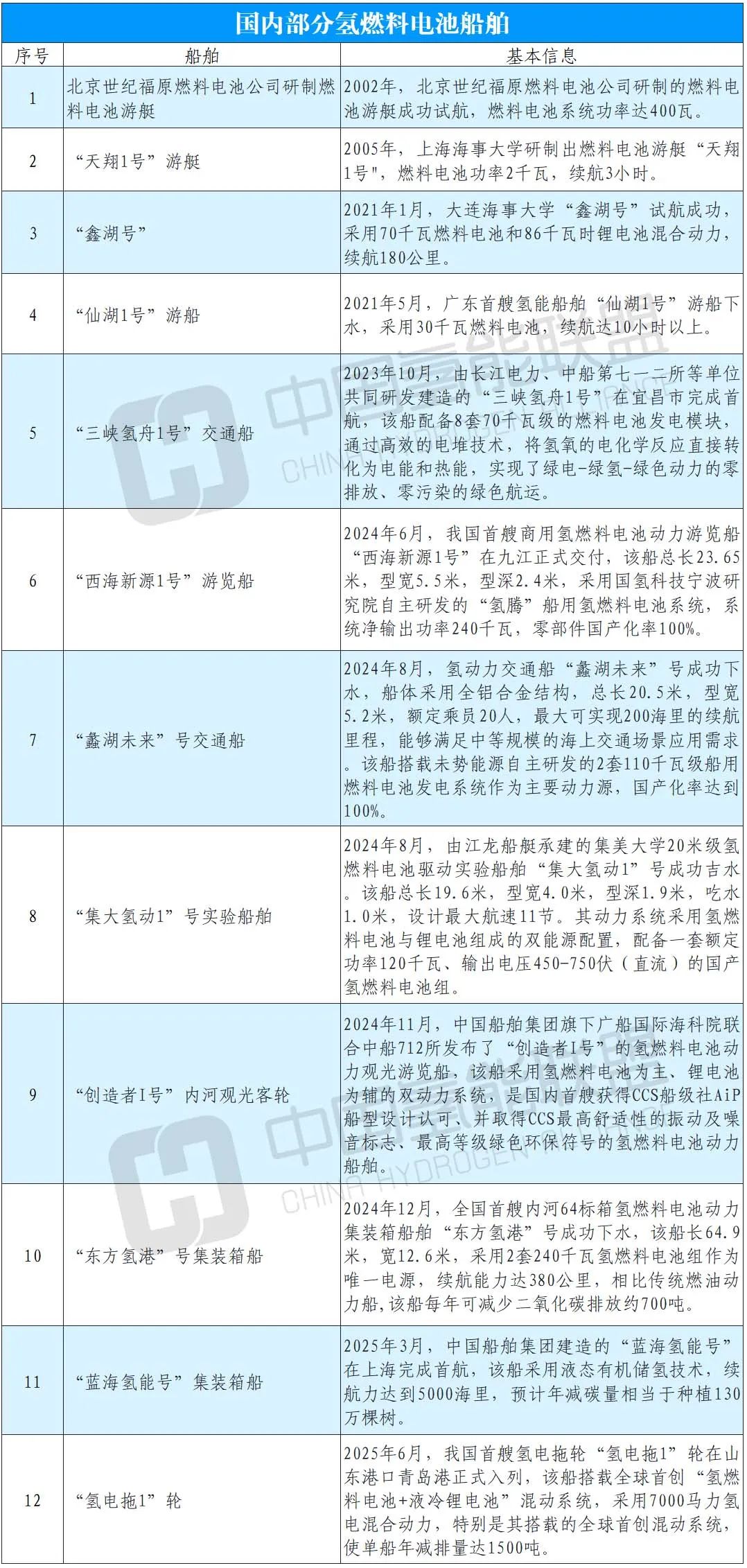

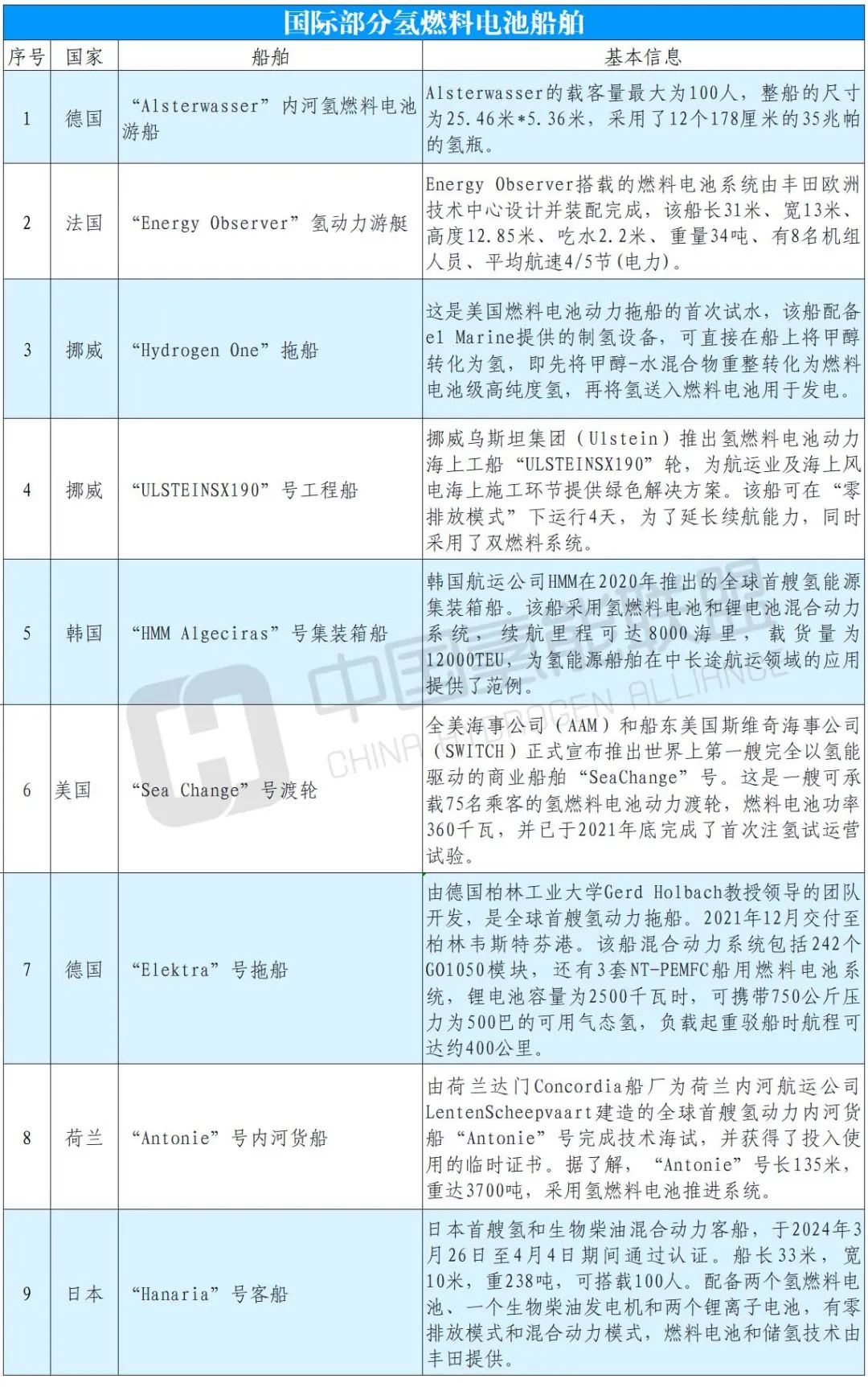

图丨我国首艘内河氢燃料电池动力集装箱船“东方氢港”纯氢燃料电池船直接以燃料电池系统为核心动力源,无需其他储能设备辅助。在全球绿色航运转型推动下,多国长期储备燃料电池技术,近年来密集落地标杆项目:2022年11月,意大利芬坎蒂尼集团为维京邮轮建造的“维京海王星”号交付,搭载100千瓦氢燃料电池,成为全球首艘应用氢能的邮轮;2023年3月,世界上第一艘液态氢动力渡轮“MFHydra”号,在挪威正式投入运营,该船搭载两台巴拉德200千瓦的FCWave燃料电池模块,在挪威Hjelmeland、Skipavik和Nesvik三角航线上提供服务;2024年12月,我国首艘内河氢燃料电池动力集装箱船“东方氢港”在浙江嘉兴成功下水,该船搭载国内船舶应用最大功率的240千瓦氢燃料电池和最大容量的550公斤储氢系统。氢电混合船型采用“氢燃料电池+锂电池”混动系统:燃料电池提供主要动力,锂电池储能系统承担“削峰填谷”作用——当燃料电池输出不足时补充能量,过剩时储存电能,从而提升能源利用效率与续航能力。我国在氢电混合船型领域进展显著,商业化潜力初显。2021年5月,广东首艘氢能船舶“仙湖1号”游船下水,采用30千瓦燃料电池,续航达10小时以上;2023年10月,由长江电力、中船第七一二所等单位共同研发建造的“三峡氢舟1号”完成首航,该船搭载500千瓦燃料电池系统,续航可达200公里;2025年6月,全球首艘氢燃料电池拖轮“氢电拖1号”在我国江苏镇江交付,该轮采用氢燃料电池与锂电池组成的混合动力系统,每年可减少二氧化碳排放1500余吨。绿色甲醇作为低碳能源载体,凭借其可替代化石燃料、易于储运、与现有化工和能源基础设施兼容等优势,正在成为全球能源转型的关键方向之一。据克拉克森数据统计,截至2025年2月全球已投入运营的甲醇燃料船舶50艘次,新船订单数量250艘次。甲醇燃料凭借环保与安全的双重优势,从理论构想走向产业实践已具备坚实基础。在国际领域,2023年9月,全球首艘甲醇动力集装箱船“LauraMaersk”号成功交付。这艘由马士基订造的船舶标志着甲醇动力正式登上船舶动力的舞台。该船采用双燃料发动机,能够同时使用甲醇和传统燃油,投入运营后,每日可减少100吨碳排放。我国在甲醇动力船舶领域同样成果斐然。2025年6月,我国首艘大型甲醇集装箱船“中远海运洋浦”轮亮相。该船配备11000立方米超大甲醇储存舱,可支持远东至美西航线单程航行无需中途加注燃料;配置中国船舶集团研制的国产WinGD首台套甲醇双燃料主机,并首次在国内集装箱船上应用甲醇发电机组、甲醇双燃料船用锅炉。同月上旬,中船集团上海船舶研究设计院研发的30000吨甲醇动力地中海客滚船在第30届挪威国际海事展上亮相,并获颁RINAAiP证书。纯氨燃烧仅产生氮气和水,且液氨的能量密度约3.5千瓦时/升,虽仅为柴油的一半,但远高于液氢,船舶无需过大的燃料舱即可满足远洋航行需求。国际能源署《净零排放路线图》指出,到2050年,航运氨燃料在最终能源消耗中的占比将达到44%。这一巨大潜力正转化为实际的研发动力,推动氨燃料加速从实验室走向实船应用,技术验证项目不断涌现。图丨双燃料氨动力船“Fortescue Green Pioneer”号氨燃料在船舶领域的应用正逐渐呈现出蓬勃发展的势头,各国“首次”、“首艘”陆续出现。2024年3月,澳大利亚Fortescue公司的“Fortescue Green Pioneer”号远洋船在新加坡港完成全球首次双燃料氨燃料装载和试验,2025年1月抵达伦敦,开启全球港口巡游;2025年3月,日本邮船宣布,全球首艘氨燃料商船“魁(Sakigake)”号拖船正式完成示范航行,实现温室气体排放量削减约95%。与此同时,我国氨燃料船舶研发领域近期取得一系列重大突破。2025年6月,中船集团上海船舶研究设计院研发的113000吨氨双燃料动力液货船在第30届挪威国际海事展亮相,并获得RINAAiP证书,该船集成燃油/氨双燃料动力系统、风帆助推等配置,航速适配灵活,节能率可达10%以上,精准匹配MEPC83GFI激励机制。同月,我国自主研发的全球首艘纯氨燃料内燃机动力示范船“氨晖号”在安徽省合肥巢湖成功首航,成功验证了纯氨燃料稳定燃烧、二氧化碳近零排放和氮氧化物有效控制等关键技术。7月24日,我国首艘5500HP氨柴双燃料动力拖轮“远拖一”轮在大连完成绿色船用氨燃料加注作业,该船装备自主研发的氨气双燃料发动机、氨燃料供给系统等核心设备,最大氨能替代比例高达91%,可显著降低运营碳排放。图丨我国首艘5500HP氨柴双燃料动力拖轮“远拖一”轮航运业正加速从传统燃料向清洁能源转型,从氢动力散货船的订单突破,到甲醇动力集装箱船的远洋航行,再到氨动力液货船的技术验证,船舶行业的绿色转型已不再局限于单一船型或单一燃料。多种绿色燃料技术与多样船型的深度融合,正推动航运业从传统动力时代迈向多元绿色动力的新阶段,为全球海事领域的低碳未来开辟广阔路径。